在城市交通管理中,超高車輛治理始終是一道復雜難題。隨著城市立體交通網絡不斷完善,高架橋、隧道、限高路段數量激增,但部分貨運車輛因裝載不規范、路線規劃失誤或駕駛員疏忽,頻繁引發超高碰撞事故。據交通管理部門統計,僅2023年上半年,全國就發生超千起因車輛超高引發的道路設施損壞及交通事故,不僅造成交通癱瘓,更威脅著駕駛員與周邊群眾的生命安全。

傳統治理手段的局限性:被動防御的代價

長期以來,限高架是治理超高車輛的主要手段,但這一“物理攔截”方式存在顯著弊端:

滯后性明顯:限高架僅能在車輛碰撞后發揮作用,事故已既成事實;

安全隱患突出:重型車輛撞擊限高架易導致車體傾覆、貨物散落,甚至引發二次事故;

管理效率低下:人工巡查難以覆蓋全時段,且無法精準識別違規車輛信息。

某市交通部門曾公布案例:一輛滿載鋼材的貨車因忽視限高標識撞毀限高架,導致橋體結構受損,維修費用超百萬元,涉事路段封閉長達12小時。此類事件暴露出傳統治理模式的被動性與高成本。

科技賦能:激光雷達構建主動預警體系

針對傳統方案的不足,基于激光雷達技術的超高車輛動態檢測系統正成為城市交通管理的新選擇。該系統通過非接觸式感知技術,實現對車輛高度的實時精準測量,其核心優勢體現在三大場景化應用:

1. 精準車道級識別,避免誤判干擾

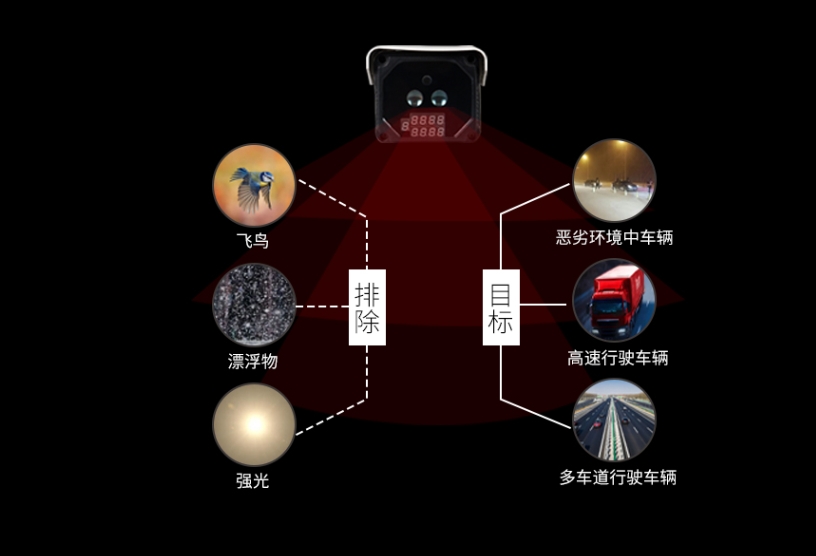

激光雷達可獨立覆蓋多車道,通過毫米級精度掃描車輛輪廓,準確判斷超高車輛所在車道。即使相鄰車道有正常高度車輛通行,系統也能避免誤報,確保警示信息精準觸達目標駕駛員。

2. 多級聯動預警,阻斷事故鏈條

當檢測到超高車輛時,系統立即觸發三級響應機制:

現場警示:前方LED顯示屏動態顯示車牌號與“車輛超高,立即停車”提示,同步啟動聲光報警;

遠程取證:聯動高清攝像頭抓拍車輛全貌及違規行為,數據實時上傳至交通管理平臺;

3. 全天候可靠運行,降低維護成本

相比紅外或視頻檢測技術,激光雷達不受光照、灰塵、雨霧等環境因素影響,可在惡劣環境穩定工作,年故障率低于0.5%,大幅減少人工巡檢頻次。

目前,該技術已在長三角、珠三角等地區的多個城市試點應用。以杭州某高架橋入口為例,系統部署后三個月內成功攔截超高車輛27起,未發生一起碰撞事故。交通管理部門反饋,駕駛員在看到車牌號被精準顯示后,主動停車率超過95%,有效將安全隱患消除在萌芽階段。

更值得關注的是,系統積累的車輛高度數據可反向優化貨運企業的路線規劃算法,幫助司機避開限高路段,從源頭減少違規行為。某物流企業負責人表示:“通過接入交通部門的數據接口,我們的智能導航系統已規避90%以上的潛在超高風險路線。”